生成AIを勉強する中でよく名前を聞くDify。プログラミングを簡単にできますみたいに聞いていたので、少し敷居が高かった。

どんなものかちょっと触ってみました。

そもそも私はDifyがなんだかわかっていない。プログラミングが簡単にできる。え!プログラム言語なの?

違うプラットフォーム?

いやいや、そのプラットフォームの意味もよくわかんないんだけど。(笑)

GeminiとかChatGPTとは違うんだよね。

要はなんだかわかんない。そのくらいの知識です。

でも、やっぱりちょっと触ってみると、イメージは深まります。

DifyはAIアプリを作るための道具箱

DifyはAIアプリを作るための道具箱みたいなものです。いろんな道具が入っていて、それらを組み合わせることで、自分の作りたいAIアプリを作ることができるんです。

プラグインが道具のようなものだと考えて良いでしょう。

WordPressはウェブサイトを作るためのプラットフォーム、DifyはAIアプリを作るためのプラットフォームというわけですね。

WordPressでブログを書いてるので、イメージわきました。

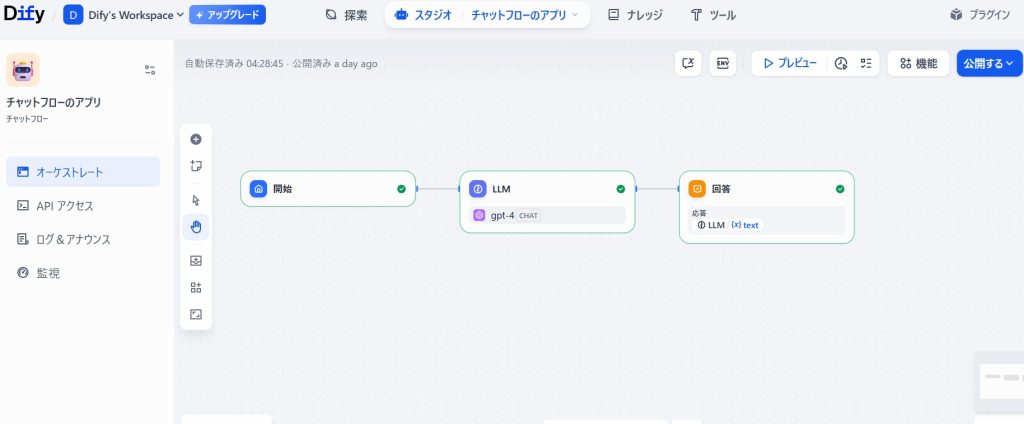

直感的な操作性でサクサク開発! Difyは本当に使いやすいインターフェースが特徴なんです。まるでブロックを組み立てるみたいに、ドラッグ&ドロップの視覚的な操作だけで、AIアプリの処理やワークフローを直感的に構築できるんですよ。複雑な条件分岐だってマウス操作だけで調整できるから、アプリ全体の流れも一目でわかります。

✨ 結論:Difyは魔法のツール!

Difyは、ざっくり言うと「プログラミングの知識がなくても、自分でAIアプリを作れちゃう魔法のツール」です。難しく考える必要は全くありません!

Difyって、結局何がすごいの?

Difyが「こんなに簡単にAIアプリが作れる」と言われるのには、いくつかの理由があります。

👆 見たまま操作でOK!

Difyは、パソコンの画面上でブロックを並べたり、線を繋いだりする感覚でAIアプリの仕組みを作れます。コードをゴチャゴチャ書く必要がないので、直感的にサクサク進められるんです。日本語にも対応しているので、英語が苦手でも安心です。

🤖 いろんなAIを自由に選べる!

ChatGPTで有名なOpenAIのAIだけでなく、ClaudeやGeminiなど、いま話題のいろんなAIモデルをDify一つで使えます。あなたの目的に合わせて、一番良いAIを選んで使えるのがDifyの大きな強みです。

📚 あなたの「会社の知識」をAIに覚えさせられる!

これがすごく大事なポイントです。Difyの「RAG(検索拡張生成)」という機能を使えば、会社の資料(PDFなど)をAIに読み込ませて、その資料の内容に詳しいAIを作れます。これで、社外に情報を漏らす心配もぐっと減らせますよ。

🔧 AIが自分で考えて仕事する!

Difyで作れる「AIエージェント」は、ただ質問に答えるだけではありません。AIがまるで自分で考えて、次に何をすべきかを判断し、いろんな道具(ツール)を組み合わせて複雑なタスクを自動でこなしてくれます。例えば、営業リストの自動作成や、お客様からの問い合わせ対応なども自動化できるんです。

🔗 他のサービスともつながる!

Difyは、Google検索やチャットツールのSlackなど、普段使っている色々なサービスと簡単に連携できます。例えば、自社のWebサイトに作ったAIチャットボットを埋め込むことも可能です。

🔒 安全に使えるオープンソース!

Difyは「オープンソース」という形で公開されているので、自分たちの会社のサーバーにDifyを置いて使うこともできます。これにより、会社の重要なデータが外に漏れるリスクを最小限に抑えながら、安心してAIを活用できますよ。

どんなことに使えるの?

💡 Difyで作れるAIアプリの例

- 🤖 お客様からの質問に自動で答えるチャットボット

- 📄 長い報告書やWebページの内容をサッと要約してくれるアプリ

- ⚙️ 営業リスト作成や経理処理など、日々のルーティン業務を自動化するツール

さあ、AI活用の第一歩を踏み出そう!

🚀 今すぐDifyを始めよう!

Difyは、プログラミングが全く分からなくても、誰でもAIの力を借りて仕事を楽にできる可能性を秘めています。

まずは無料版で気軽に試せるので、ぜひ一度触ってみてください。

あなたのチームや仕事でも、AIで新しい扉が開くかもしれませんよ!